Expositions temporaires

Publié le – Mis à jour le

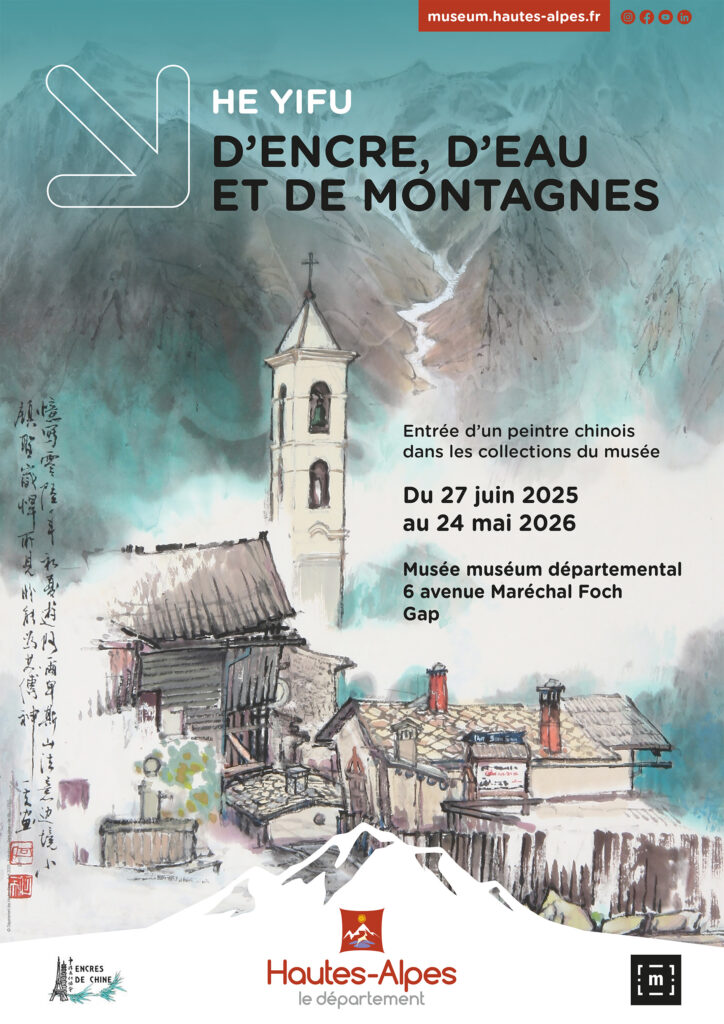

HE YIFU D’ENCRE, D’EAU ET DE MONTAGNES

27 juin 2025 -24 mai 2026

L’oeuvre de l’artiste chinois He Yifu (1952-2008), célèbre la puissance de vie des paysages alpins, des hauts sommets jusqu’au fond de vallée. Connues et familières des Haut-alpins, les montagnes représentées par l’artiste troublent pourtant notre vision. Et pour cause, ces œuvres sont marquées d’une sensibilité qui mêle influences culturelles occidentales et tradition picturale chinoise : les aquarelles à l’encre de Chine sur papier de riz présentées dans l’exposition rappellent l’art du Shanshui, cette peinture « de montagne et d’eau » imprégnée de la cosmogonie asiatique.

Formé à l’École des Beaux-Arts de Pékin, l’artiste s’installe à Rennes en 1995. Sa curiosité pour les paysages marins et montagneux émerge peu à peu en réminiscence des territoires chinois qu’il a côtoyés dans le Yunnan et dans l’histoire de la peinture traditionnelle chinoise. Attirés par les littoraux bretons, depuis Rennes, il découvre le massif alpin entre 2005 et 2007. Durant ses voyages, il explore les compositions infinies offertes par les paysages de montagnes, de rivières et de torrents alpins. He Yifu peint à l’encre de Chine sur papier de riz, matériau ancestral de la peinture et de l’écriture chinoises. Sur cette surface fine et fragile, l’artiste joue avec les couleurs, les formes et le vide, potentiel de toute chose. Il peint de mémoire et d’après nature, mêlant les principes de la tradition chinoise à ceux de la peinture de paysage européenne. Il voyage, observe les lieux, la topographie et les formes du monde. De retour dans son atelier rennais, il compose ses œuvres en s’appuyant sur d’innombrables croquis et, surtout, en puisant dans son intériorité. Il en résulte une peinture virtuose et organique qui restitue la puissance de vie des paysages autant que les états d’âme de l’artiste.

L’œuvre de He Yifu nous invite à décentrer le regard et à apprécier ces montagnes selon d’autres critères esthétiques et moraux. Rochers escarpés, sommets enneigés ou alpages deviennent les motifs propices à l’expérimentation de jeux d’encre et d’eau qui traduisent la puissance vitale du paysage. Loin de l’imaginaire ascensionniste, ces tableaux inspirent une conquête tout autre de la montagne par le regard, les sens et l’esprit.

Parcours de l’exposition

L’exposition est une introduction à l’art alpin de He YIFU à partir de trois grandes thématiques qui sont autant de motifs topographiques privilégiés par l’artiste :

- Sommets englacés

- Alpages et villages

- Cités perchées

Ce parcours entretient un dialogue étroit avec le nouvel accrochage des collections de peintures du musée intitulé « Mélange de genres », et la salle consacrée au genre du paysage. L’évolution des perceptions culturelles des Alpes et leur avènement comme motifs artistiques y sont racontés, du sublime au pittoresque.

Une donation exceptionnelle

Cette exposition célèbre également l’entrée au musée de quarante et une œuvres de He Yifu grâce à la donation réalisée par la famille de l’artiste, Chen Liping sa veuve et son fils He Keren. Ce généreux don a abouti grâce à l’entremise du Musée des Beaux-arts de Rennes qui conserve lui aussi une partie du fonds et de l’Association Encres de Chine.

Cet ensemble vient compléter la riche collection du musée autour de la montagne dans l’art, à découvrir dans une des salles de l’exposition “Mélange de genres“.

La scénographie, un écrin muséographique

Le musée a confié à l’équipe Scénographies – Claudine Bertomeu la mise en valeur de cette collection emblématique à travers l’aménagement des espaces d’exposition et la mise en scène du propos. À la fois autrice de scénographies pour le théâtre (Macha Makeïeff, Patrice Thibault…) et pour les musées (Mucem, Musée d’Archéologie Méditerranéenne de Marseille…), l’agence a imaginé un écrin adapté aux enjeux de l’exposition. La scénographie magnifie le langage pictural de l’artiste et restitue son ancrage dans la pensée traditionnelle chinoise. L’aménagement de l’espace prend en compte la conservation préventive des encres sur papier de riz en proposant un éclairage adapté et déclenché par les visiteurs.

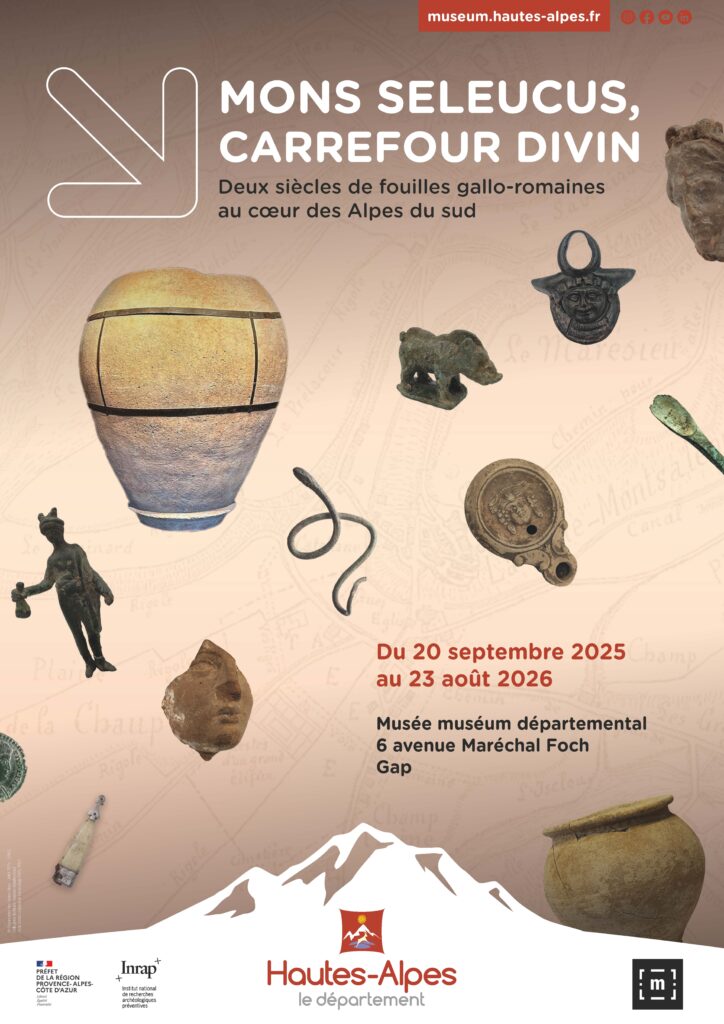

MONS SELEUCUS, CARREFOUR DIVIN. Deux siècles de fouilles gallo-romaines au cœur des Alpes du sud.

20 septembre 2025 – 23 août 2026

Mons Seleucus, vous connaissez ? C’est le nom du site gallo-romain situé à la Bâtie-Montsaléon, au sud du département haut-alpin qui, entre le 1er et le 5e siècle de notre ère, vit se développer une agglomération installée au carrefour des voies de circulation antiques dotée de bâtiments civils et d’une vaste aire sacrée accueillant plusieurs sanctuaires. L’engouement pour Mons Seleucus remonte au tournant du 19e siècle et nombreux furent les érudits locaux à mener des prospections archéologiques. Des premières campagnes aux fouilles les plus récentes de 2010 et 2021 qui ont mis au jour des vestiges sacrés exceptionnels, explorez l’histoire de ce site et découvrez toutes ses facettes : de la vie quotidienne au temps des gallo-romains jusqu’à leurs pratiques rituelles et religieuses.

Une exposition inédite conçue en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives et le service régional de l’archéologie qui réunit, pour la première fois, l’ensemble des objets archéologiques recensés et connus provenant de Mons Seleucus et fait le point sur deux cents ans d’histoire de la recherche.

Parcours de l’exposition

Mons Seleucus, une agglomération antique révélée

La première séquence de l’exposition retrace l’histoire des trois principales campagnes de fouilles menées au XIXe siècle. Tout commence par des découvertes fortuites, survenues lors de travaux agricoles, qui conduisent le premier préfet des Hautes-Alpes à engager, au tournant du siècle, une première exploration encore sommaire. Son successeur, le préfet Ladoucette, poursuit cette entreprise et initie, durant l’hiver 1804- 1805, une campagne de fouilles d’une ampleur inédite pour l’époque. Les surfaces explorées sont considérables, et les vestiges exhumés témoignent de l’existence d’une agglomération antique structurée (grand temple, thermes, villas praticiennes, chais vinicoles et nécropoles).

Une sélection d’objets archéologiques issus de la domus des Attius et des espaces d’habitation met en évidence différents aspects de la vie quotidienne à Mons Seleucus. Ces artefacts, témoins précieux de l’occupation antique, ne représentent qu’une partie des découvertes réalisées sur le site. Le préfet Ladoucette, figure essentielle des première recherches, déploya une énergie considérable pour organiser les fouilles et mobiliser les soutiens nécessaires. Son engagement, toutefois, entraîna la dispersion d’une partie des collections. Plusieurs objets majeurs furent offerts à l’impératrice Joséphine et ont aujourd’hui disparu, constituant une perte irréversible pour le patrimoine haut-alpin.

La dernière grande campagne de fouilles, menée en 1836-1837, permit la mise au jour d’un chai en lien avec l’activité vinicole. C’est à cette occasion qu’un spectaculaire dolium, une vaste jarre à fond plat utilisée pour le stockage et le transport des denrées alimentaires, fut découvert.

Divinités, cultes et rites à Mons Seleucus

Consacrée à la vie spirituelle, la deuxième séquence met en lumière les pratiques rituelles attestées à Mons Seleucus et la présence d’un panthéon polythéiste aux origines multiples. Les stèles gravées portant des dédicaces votives révèlent un ensemble de divinités issues de traditions variées : locales propres aux Voconces, avec la déesse Alambrina ; romaines, telles que Jupiter ou les cultes impériaux ; ou encore d’origine orientale, à l’image d’Isis et de Mithra. Ce mélange d’influences témoigne du syncrétisme religieux né de la rencontre entre les croyances celtiques, romaines et orientales après la conquête romaine. Des objets votifs découverts en contexte domestique attestent du culte rendu aux divinités dans la sphère privée. Étroitement liées à ces pratiques cultuelles, les traditions funéraires se révèlent à travers les inscriptions présentes sur les monuments et les objets retrouvés dans les nécropoles explorées au XIXe siècle, tels que les urnes et les balsamaires.

Le sanctuaire

La troisième séquence porte sur les découvertes récentes réalisées au nord du site, qui ont confirmé la fonction cultuelle de Mons Seleucus. Ces fouilles ont révélé une occupation continue du sanctuaire durant près de six siècles, du Ier siècle avant notre ère jusqu’au Ve siècle de notre ère.

En 2010, les archéologues de l’lnrap ont mis au jour un enclos votif d’époque romaine, ponctué de trois petits fana (temples) d’origine celtique. À proximité, une favissa (fosse rituelle) liée au nettoyage du temple a livré une quarantaine de lampes à huile parfaitement conservées, aujourd’hui présentées au public.

Les recherches poursuivies en 2021 ont permis le dégagement d’une vaste aire sacrée, composée de plusieurs bâtiments et organisée en U autour d’une cour centrale abritant deux petits temples. Des dépôts votifs, restés intacts depuis l’abandon du site, ont été découverts : des paires de vases à couvercle (ollae) placées de part et d’autre des entrées, contenant diverses offrandes (monnaies, vin, huile, encens). D’autres ollae, remarquablement conservées, ont été retrouvées dans la cour, également disposées par paire.

Le mobilier archéologique issu de cet ensemble exceptionnel est présenté pour la première fois au public et renouvelle les connaissances sur cette ville antique et sur les pratiques religieuses gallo-romaines. La provenance parfois lointaine de certaines offrandes renseigne sur les circulations de biens à l’intérieur de l’Empire autant que sur la valeur symbolique des ex-voto déposés en accomplissement d’un vœu.

Les moments clefs de l’histoire de la cité sont également évoqués, comme la bataille de 353 qui opposa l’usurpateur Magnence à l’empereur Constance Il. Les recherches archéologiques récentes confirment que cet affrontement s’est bien déroulé à La Bâtie-Montsaléon.

En filigrane, l’exposition retrace l’histoire de l’archéologie, depuis ses débuts passionnés portés par des érudits « amateurs d’Antiques » au lendemain de la Révolution française, jusqu’à son institutionnalisation et sa professionnalisation au XXIe siècle.

Longtemps perçue comme une quête de trésors et de beaux objets destinés à enrichir les premiers musées et à forger les identités régionales et nationales, l’archéologie acquiert progressivement un statut de science à part entière, capable de révéler l’organisation et le fonctionnement des sociétés passées. Au dégagement des murs et à la collecte sélective d’objets, caractéristiques des fouilles anciennes menées par Ladoucette, succèdent des méthodes rigoureuses mobilisant des équipes pluridisciplinaires numismates, céramologues, topographes, épigraphistes…

Ensemble, ils offrent une lecture fine, contextualisée et renouvelée des vestiges.

Un parcours vivant, sensible et immersif porté par une scénographie inédite

L‘exposition propose un large éventail de dispositifs muséographiques qui favorisent une approche à la fois pédagogique, ludique et inclusive de l’archéologie. Des capsules sonores font revivre les fouilles anciennes grâce à la lecture d’archives par une comédienne. Des stations ludo-éducatives ponctuent le parcours : initiation à la céramologie, découverte d’objets disparus à travers un jeu de type « qui est-ce » (dessinés par l’ingénieur Janson). Une maquette tactile du sanctuaire fouillé en 2021 a été spécialement réalisée pour l’exposition.

Pour accompagner cette exposition ambitieuse et faire revivre ce site archéologique, le musée a fait appel à l’agence Scénographies – Claudine Bertomeu.